弦楽器を演奏するうえで避けては通れない概念である「コード」。

まぁすべて弦楽器に必要かといわれると決してそういうわけではありませんが、ギターを始めとする伴奏系の弦楽器には必須でしょう。

どうも!無趣味社会人ことたっつーです!!

コードって複数の音を同時に鳴らすことだから、とりあえず押さえ方だけ覚えときゃいいんでしょ、と最初は私も思っていました。

それも間違いではないのでしょうが、コードを単に押さえ方の形を覚えるものと捉えて練習するのか、その背景となる音楽理論的な部分を少しでも知って練習するのかによって面白さも違ってくるんじゃないかなと思っています。「何のためにコードという概念が存在するのか」が分かっているかどうかは、上達スピードやより高度な演奏を身に着ける練習にもかかわってきます。

私は以前バンジョーのレッスンに通っていたのですが、この辺が既に分かっている前提で先生から色々説明されていました。ドミソの移動がどうのこうの、薬指を5フレットから順番に動かせばFコードからDコードになるだとか、そもそも音楽理論など学んだことのない私には「???」の連続でした。今思えばこの辺もちゃんと理解できるように説明してプロのレッスンだろと思わなくもないのですが、過ぎ去ったことは仕方ない。

ということで、音楽理論の知識ゼロの状態から、コードについて学び直しました。私と同じように音楽初心者で、コードとは何か調べてるけどよくわからない…という方でもざっくりとわかってもらえるようにまとめたので、参考にしてもらえると嬉しいです!

コードとは「複数の調和した音の連なり」

そもそもコードとは「2つ以上の音のハーモニー」などと説明されることが多く、音楽のメロディーを支える土台とも言われます。日本語では「和音」とも呼ばれますが、簡単に言えば複数の音を同時に鳴らすことです。

ハーモニーを奏でるには何の音を組み合わせてもいいというわけではありません。「不協和音」なんて言葉があるように、人間にとって心地よく感じる音の組み合わせ、明るい気分になる音の組み合わせ、エモーショナルな気分になる組み合わせは限られていますよね。

この「人間が心地よく感じる複数の音の組み合わせ」を解明し、どの楽器でも奏でられるように体系的に展開された概念こそ「コード」であると言えるでしょう。

コードの理解に必要な2つの言葉「半音」「度数」

コードは複数の音の組み合わせ、と説明しましたが、肝心の音の組み合わせはどのように構成されているのでしょうか。

それを学ぶ前にまず、音を構成する要素である音階は「ドレミファソラシ」の7つで表現されますが、英語では「CDEFGAB」で表現されます。

つまり、ド=C、レ=D、という風に置き換えられることを知っておきましょう。

ちなみにドレミファソラシドは日本語ではなくイタリア語なんだよ!

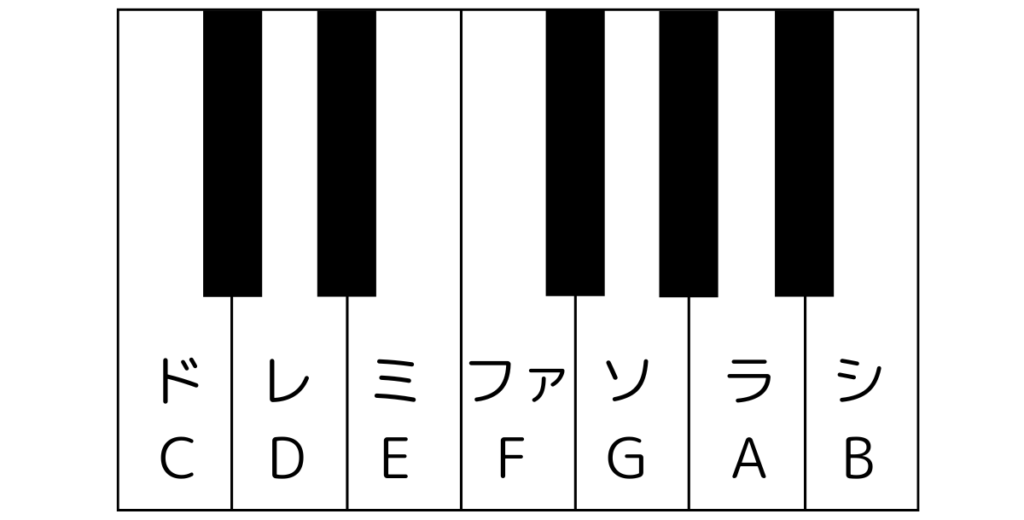

それぞれの音の対応は、こんな感じになっています。

| ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ |

| C | D | E | F | G | A | B |

半音と全音

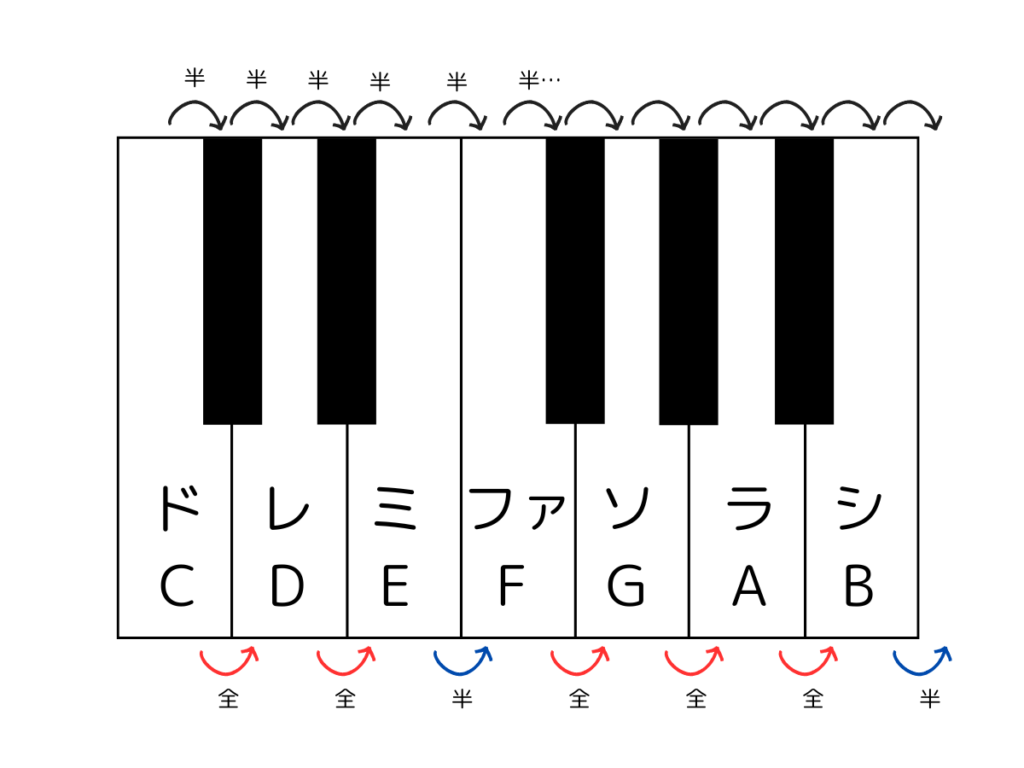

もう少し具体的に考えてみましょう。ピアノの鍵盤を想像してみてください。

「ドレミファソラシド」の7つの音以外に、鳴らせる音がありますよね?そう、鍵盤の黒鍵です!この音は、「半音上げる=#」「半音下げる=♭」という風に表現される音です。この「半音」こそ、コードの理解に必要不可欠な概念です。

ドとレの間には黒鍵があるので、ド→レは半音2つ分で「全音」と呼ばれます。逆にミ→ファの間には黒鍵がないので、半音しかないことになります。

つまり、ドレミファソラシドはすべての音の間が等しく全音分あいているわけではなく、半音分しかあいていない部分が存在するわけですね。

この図のようにド(C)を基準に考えた場合、全全半全全全半という並びになっていることがわかりました。

度数

次に度数です。ここからの説明は、これまでの「半音」の話を一旦忘れて読んでください。

音程における「度数」とは、音と音の高さの隔てりを数字で表したものです。これが初見だと癖のある表現なのです。なぜなら同じ音(例えばドとド)の度数を「1度」と数えるから。普通に考えれば0度なのにね。そしてレ、ミ、ファ…と上がっていくにつれ1度ずつ足されます。

「ド」を基準にした各音の度数は以下のようになります。

| ド(C) | レ(D) | ミ(E) | ファ(F) | ソ(G) | ラ(A) | シ(B) | ド(C) |

| 1度 | 2度 | 3度 | 4度 | 5度 | 6度 | 7度 | 8度 |

しかし、これではなんだか納得がいかないと思いませんか?そう、だって先程学んだように、ドとレ、ミとファの間の音の感覚は等しくないはずだからです。

ここで思い出してほしいのが、「半音」と「全音」の概念。単純に1度、2度…と表すだけでは音と音の高さの隔てりは正確に表すことができていないので、もっと詳細に表現すべきです。そういった細かい違いを表わすために「完全」「長・短」「増・減」という言葉を度数の頭につけます。

ではどういう基準で完全・長・短・増・減を使い分けていくのでしょうか。例えば半音1つは短で全音1つは長、みたいな単純な話ではないので、その辺は先送りにして、まずはコードをざっくり理解するのに必要な結論を見ておきましょう。

「ド」を基準にした各音の度数は

| ド(C) | レ(D) | ミ(E) | ファ(F) | ソ(G) | ラ(A) | シ(B) | ド(C) |

| 完全1度 | 長2度 | 長3度 | 完全4度 | 完全5度 | 長6度 | 長7度 | 完全8度 |

ね?この時点で規則性もへったくれもない感じがするでしょ?私もこの先を深堀するのは辞めました(笑)。まぁでもとりあえずここまでの知識があれば、「コードが何か」ざっくりわかってもらえるんじゃないかと思います。

コードには基本の種類が4つある

ところでコードの種類にも色々ありますが、基本になるのはメジャーコード・マイナーコード・オーギュメントコード・ディミニッシュコードという4つで、英語表記だとメジャー=M(長)、マイナー=m(短)、オーギュメント=aug(増)、ディミニッシュ=dim(減)というように、さっきの度数の前につく言葉に対応していることがわかります。

これらはどういう違いなのかというと、ルートとよばれる基準音(例えばCコードならC=ドがルート)に対し、どの度数の音を組み合わせるかの違いです。この組み合わせの違いによって、例えばメジャーコードの組み合わせなら明るい音、マイナーコードの組み合わせなら暗い音、というように印象が変わるのですが、これこそコード=音のハーモニーの真髄の部分になります。

この中でもまず覚えておきたいメジャーコードとマイナーコードについて、これまで見てきたCコードを例にとって構成音を確認しましょう。

メジャーコード

メジャーコードはしばしば「明るい音」と表現されますが、最もシンプルで基本的なコードと言えます。メジャーコードはルートに長3度と完全5度の音を組み合わせた3つの音で構成されます。

Cコードの場合は

| ド(C) | レ(D) | ミ(E) | ファ(F) | ソ(G) | ラ(A) | シ(B) | ド(C) |

| 完全1度 | 長2度 | 長3度 | 完全4度 | 完全5度 | 長6度 | 長7度 | 完全8度 |

となり、「ド・ミ・ソ」つまり「C・E・G」がCメジャーコードということになります。

マイナーコード

マイナーコードはメジャーコードに対して「暗い音」と表現されがちですが、メジャーコードよりも少し複雑な音の組み合わせ、と考えると良さそうです。マイナーコードはルートに短3度と完全5度を組み合わせた3つの音で構成されます。

Cの短3度はミ♭となるので、「ド・ミ♭・ソ」つまり「C・E♭・G」がCマイナーコードということになります。

5弦バンジョーにおけるコード

コードについて、一体どんなものなのかはなんとなく理解できてきましたか。

では、肝心の5弦バンジョーにおけるコードの成り立ちを具体的に見ていきましょう!

5弦バンジョーのドレミファソラシド

5弦バンジョーでは、すべての弦を抑えず、一気に「じゃら~ん」と鳴らしたときに「Gコード」になるように音を合わせる(このチューニング方法をオープンGチューニングと呼びます)ことが一般的です。

この方法でチューニングを行ったときの、各フレットと音の対応は以下のようになっています。

| ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ |

| C | D | E | F | G | A | B |

Gコード

5弦バンジョーにおいて最も基本となるのはGコードです。Gの長3度はB、完全5度はDですから、G(メジャー)コードは「G・B・D」から構成されるということになります。

| G | A | B | C | D | E | F | G |

| 完全1度 | 長2度 | 長3度 | 完全4度 | 完全5度 | 長6度 | 長7度 | 完全8度 |

次のように押さえて弾いてもGコードを鳴らすことができます。

-1024x518.jpg)

このようにすべての弦を押さえ、開放弦が含まれていない状態のことを「ハイポジション」と呼びます。

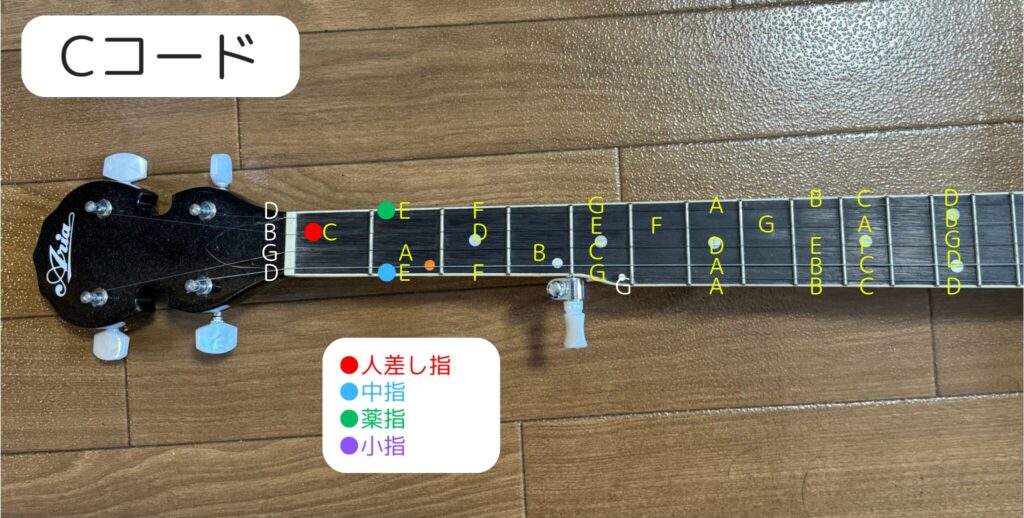

Cコード

あらゆる場面で最も基本的なコードとされるCコードは、先に述べたように「C・E・G」から構成されます。

バンジョーでCコードを鳴らすためには、下の写真の位置のフレットを押さえて弾きます。

さぁ、なんとなく話が繋がってきましたでしょうか。ここから先は、今説明したGコード、Cコードのほか、5弦バンジョーの演奏曲で割とよく出てくるコードをいくつか紹介しておきます。

コードの構成音の取り出し方はこれまで同様なので音の組み合わせに関しては省きますが、メジャーコードであればルートに長3度と完全5度の音を組み合わせた3つの音、マイナーコードであればルートに短3度と完全5度を組み合わせた3つの音、ということを知っておいてくださいね。

Dコード

Dコードはすべての指を使うので難しいですが、この指の押さえ方に慣れてしまえば基本的なコードは大体押さえられるようになります。Gコードのハイポジションの人差し指と中指を入れ替えるようなイメージで、G⇔Dのようにコードが移る曲も多い気がします。

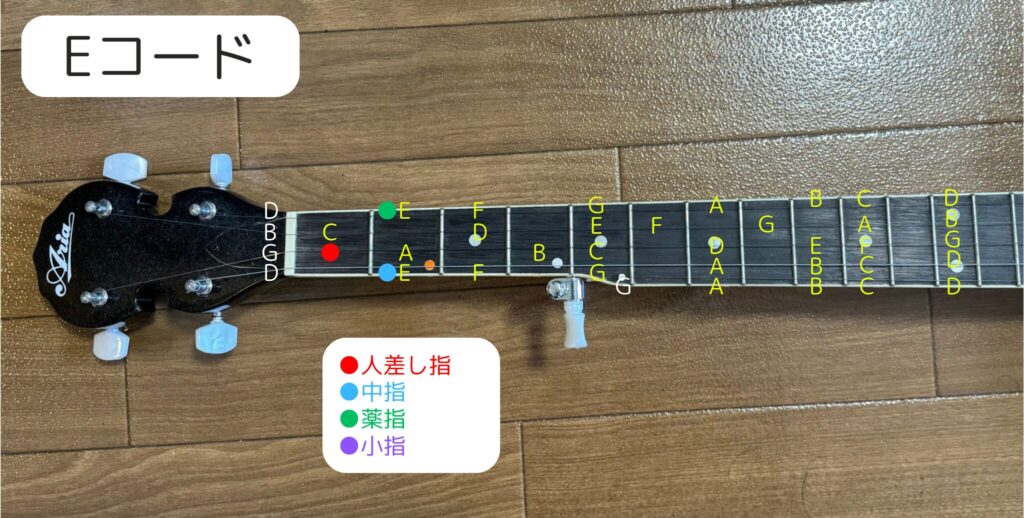

Eコード・Emコード

EコードはCコードの人差し指を上に1弦ずらすだけなのでそんなに難しくありません。

Eコードから人差し指を外すとEmコードになるのですが、これも結構よく出てきます。

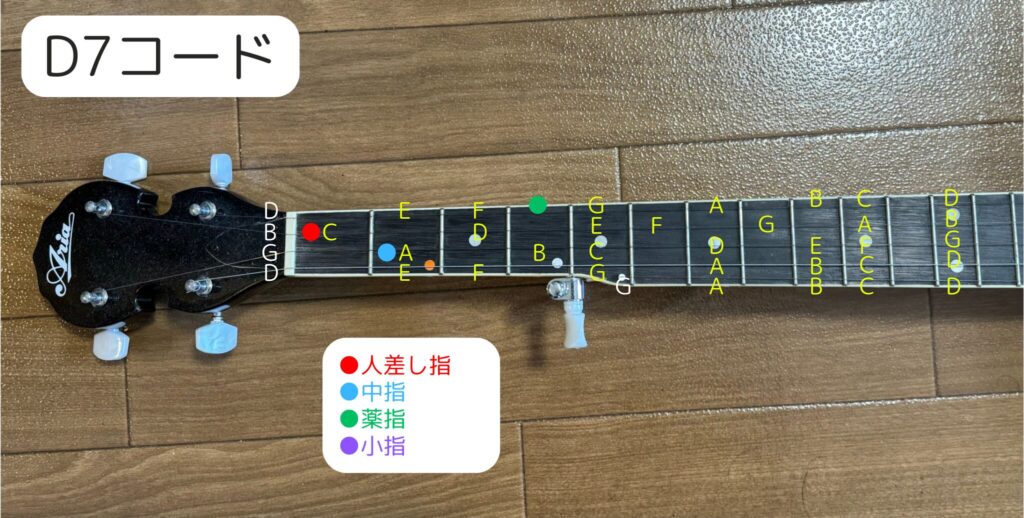

D7コード

そしてこちらも押さえ方自体は簡単ですが、D7コードもよく登場します。ちなみにD、F♯、A、Cから構成されます。

押さえ方と共にコードの成り立ちも覚えておこう!

コードに関する基礎知識と、5弦バンジョーで頻出のコードの紹介でした。

ここまで読んでいただいた方はお分かりかと思いますが、コードは単純に押さえ方を覚えるよりも、その裏側にある音楽理論をざっくりでも知っておくと、練習するときに「こういうことか~」と理解が深まり楽しいのではないかと思います。(単純にコードを押さえ方を覚えるだけではつまらないですよね)

コードの押さえ方を覚えたら演奏が飛躍的に上達するかというと、そういうわけではありません。あくまで演奏を上達させるための1要素に過ぎません。

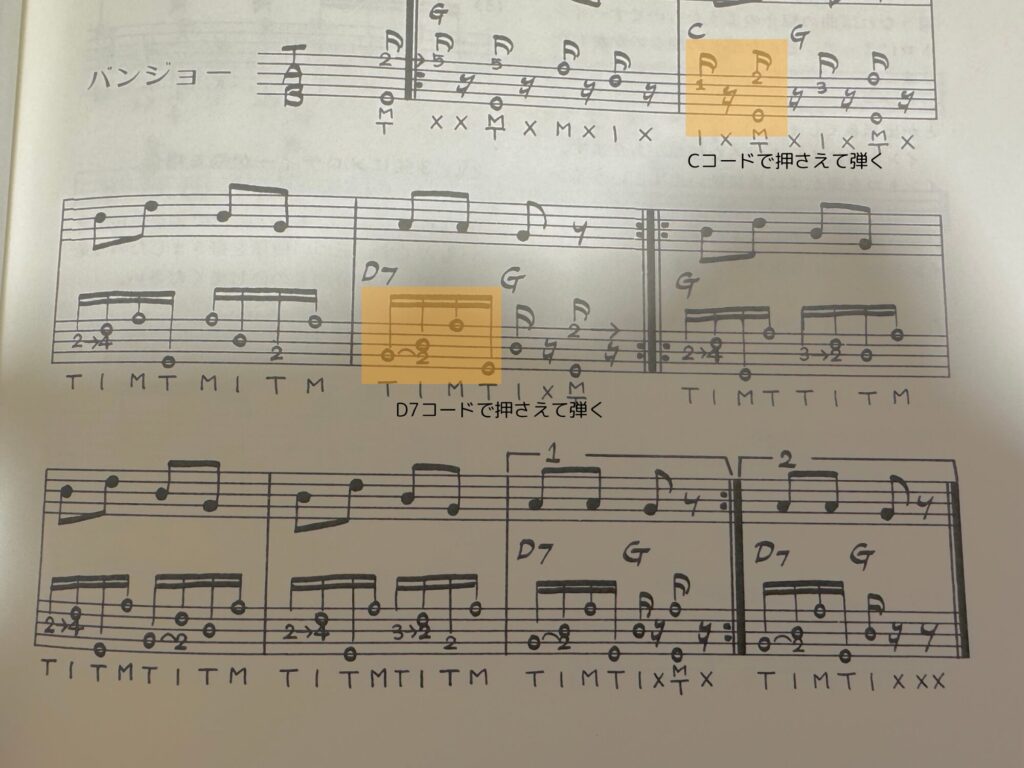

ただ、コードの押さえ方を覚えて演奏中のコードの転換がスムーズにできるようになると、音数の多いバンジョーの譜面においては演奏が楽になるでしょう。

あくまで個人的な意見ですが、どのコードがどういう押さえ方なのか対応させて覚えるということよりも、押さえ方の「フォーム」を身に着けることのほうが重要かなと思います。

つまり、押さえ方の「型」を身体が覚えれば、自然と楽譜を見ながら「この部分はこのフォームで押さえるべきだな」と判断がつくようになってきます。

最初はコードを覚えることに固執せず、いろんな譜面を練習しながら、そのうち身に着けばいいな、くらいの感覚でも問題ないと思いますよ!

にほんブログ村

コメント